“ TOYOTAとBMWがともに水素社会の実現を目指す”

水素のある豊かなライフスタイルを体感できるイベント「BMW×TOYOTA H2 DAYS」を開催

2025年10月4日と5日の2日間、トヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ)とビー・エム・ダブリュー株式会社(以下、BMW)は共催で、燃料電池自動車(FCEV)を中心に、水素のある豊かなライフスタイルを体感いただけるイベント『BMW×TOYOTA H2 DAYS』を開催した。

2011年より環境技術における協力関係を築いているトヨタとBMWが、今回は「FCEVの普及」と「水素社会を実現したい」という共通の想いを元に、多くの方に水素をより身近に感じてもらい、エネルギーとしての水素の重要性や可能性について理解を深めていただくことを目的に実施された。

本イベントのテーマは、“Double the Excitement”。

企業の垣根を超えて共に走り続けるトヨタとBMW両社の開発責任者が「水素社会の未来」について語るトークショーをはじめ、両ブランドのFCEVを一度に体験できる特別試乗特別試乗会や親子で学べるワークショップ「燃料電池ミニカー教室」、そして水素グリラーを使ったフードの提供など、参加者に水素エネルギーを身近に感じ、“あなたの毎日が、水素でもっとおもしろくなる”と感じていただけるプログラムを展開した。

本記事では各プログラムの開催模様をお伝えしたい。

トヨタとBMWがFCEVを通してともに目指す、水素社会実現への想いとは

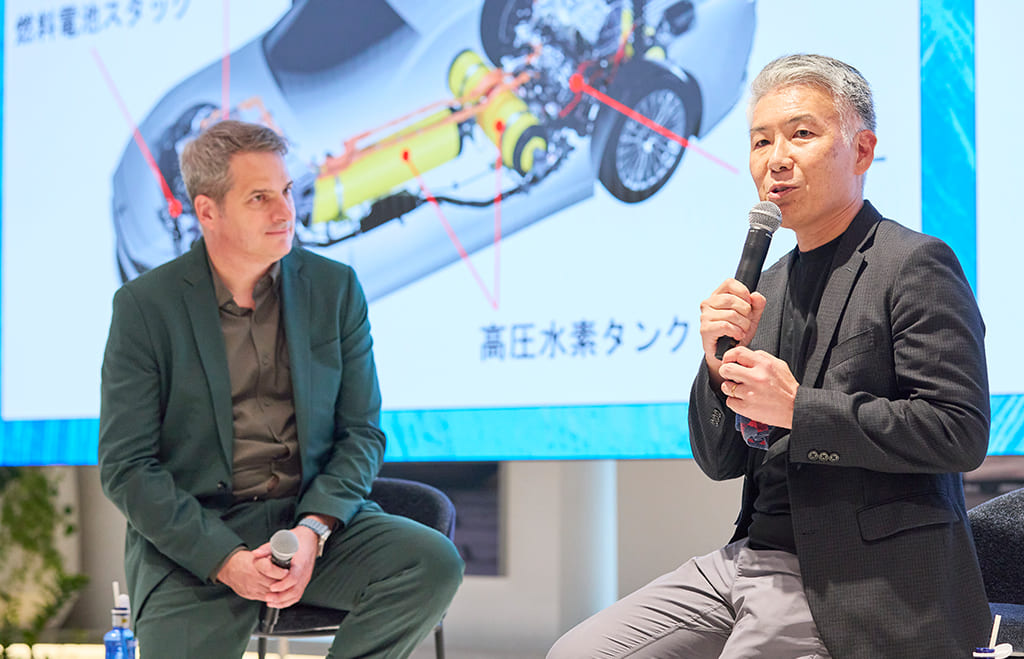

イベント1日目には、トヨタとBMWそれぞれの開発責任者が、FCEVの開発に取り組む意義や想い、また2社のコラボレーションによって実現可能だと考える「水素エネルギー社会」について語り合うスペシャルトークショーを開催。

登壇した、トヨタ自動車のクラウン・MIRAIチーフエンジニア 清水竜太郎と、BMWのペーター・レナート氏は、開発秘話や水素エネルギーへの期待感を交えながら“水素社会の未来”について語った。

トヨタとBMW、それぞれの歩みから語る水素社会の意義

30年にわたって水素を使って発電する燃料電池の開発に取り組んできたトヨタ。今後の社会における水素の可能性について、清水はこう語る。

「将来のエネルギーとして水素は大変有効だと考えています。クルマという形においても、CO₂を排出せずに走れることはカーボンニュートラル実現の有力な手段だと考えています。

トヨタは乗用FCEVに加えて、これまでも、地方自治体と連携をしながら、救急車やごみ収集車、トラック、タクシーなど生活を支える商用モビリティなどにFCEVを導入し、様々な分野でFCEV活用に取り組んできました。

今後も幅広い選択肢をお客様にご提供し、地域に寄り添った形でカーボンニュートラルを進めていければと考えています。」

それを受けてレナート氏は、BMWの水素社会実現に向けた考え方について、次のように語った。

「“テクノロジー・オープンネス”という考え方の下、水素のパワーとトヨタとの協業を原動力として技術を進歩させることで、将来的な幅広いモビリティ・ソリューションを提供し、そして水素社会の発展に繋げていきたいと考えています。

BMWグループ初のFCEV量産モデルとなる“BMW iX5 Hydrogen”は、2028年に生産開始予定です。現在は世界各国で実証実験をしながらデータを集めています。今後、パワートレーンの選択肢(PHEV、BEV、FCEVなど)を揃え、製品として“選ばれる魅力”を磨いていきます。当然インフラ整備は不可欠ですが、プロダクトの吸引力も同じくらい重要です。」

技術を共有しながら個性を磨く、FCEVを通じた共創のかたち

今回のイベントに際し、両社のFCEVに試乗した二人。レナート氏はクラウン(FCEV)を高く評価していた。

「静粛性と上質感が際立っており、日本の巧みなものづくりを感じました。クラウン70周年特別仕様車ならではのバイカラーなど、デザインも素晴らしい。エンジニアリングの完成度を強く感じました」

それを受けた清水は、クラウンについての説明を次のように述べた。

「トヨタのFCEVはMIRAIとクラウンの2モデルです。“スタイリッシュで乗っていて気持ちいいクルマ”を目指したMIRAIに対し、現行のクラウンは、“革新と挑戦”を掲げる中でセダンモデルにFCEVを設定しました。静粛性や上質感はクラウンの価値に合致し、“最もクラウンらしいクラウン”の一つだと考えています。長い歴史と知名度を生かし、FCEV普及のけん引役にしたいと思っています」

続けて、実証実験車両のBMW iX5 Hydrogenに試乗した感想について、清水も感想を述べる。

「乗ってみてまず感じたのは、同じ燃料電池システムを共有しているのに、“走りの味”がまったく違うということです。力強く、BMWらしい“駆け抜ける歓び”がしっかりと感じられて、本当に面白い体験でした」

また、トヨタとBMWがタッグを組むことへの期待について、清水は

「同じ技術を共有しながら、異なるメーカーが異なるクルマを出す。これにより開発の効率化、FCEV技術開発の加速が実現します。さらに、異なるプロダクトをお客様に提供することで選択肢が広がり、普及がより一層加速することも期待できるのではないでしょうか。単独では時間がかかることも、コラボレーションすることで一気に加速させたい、という思いです。 」

と語り、続いてレナート氏もトヨタとの共創への期待を述べる。

「これまでBMWが培ってきたノウハウにトヨタの燃料電池の技術を掛け合わせることで、新たな価値を提供したいと思っています。その技術や、お客様からのフィードバックを2社の間で共有しながら、“より良いクルマづくりをしていく“という共通のゴールに向けて歩んでいきたいです。」

企業の垣根を越えて動き出す、水素社会の未来

トークショーの後半には、両社の取り組みや今後の方向性などについて、参加者から積極的な質問が寄せられた。開発者同士で次にFCEVに導入したいボディタイプや車種についてのディスカッションにも発展し、FCEVのこれからについて会場は高い関心と期待にあふれた。

「水素社会を実現したい」と語る両者の想いを聴いていると、企業の垣根を超えた協力体制による大きな推進力が感じられ、水初社会の到来はそう遠くない未来にやってくるのではないかと感じさせられた。

燃料電池ミニカー作りに親子で熱中

イベント2日目には、トヨタ自動車の技術者による「燃料電池ミニカー教室」が子どもたち向けに開催された。水素と燃料電池の仕組みを学びながら、子どもたちが自分の手で「水素で走るミニカー」を組み立て、実際にミニカーを走らせることで未来のエネルギーを体験することができるワークショップだ。

参加した子どもたちは、カーボンニュートラルの考え方やFCEVの仕組みについて体験を通じて学び、実際にFCEVと同じ仕組みで走るミニカーを自分たちの手で走らせる体験に大興奮。実際のFCEVの展示車にも触れ、次世代のクリーンエネルギー技術に触れる貴重な機会となった。保護者からも満足度の高い声があがり、大人から子どもまでFCEVへの理解を深める体験型イベントとなった。

2つのモデルの試乗で感じる、FCEVの魅力

クラウン( FCEV)と実証実験車両のBMW iX5 Hydrogen、両ブランドのFCEVを一度に試乗できるプログラムも、本イベントだけの特別な体験である。

FCEV試乗の中では、水素ステーションを併設している「TOKYO H2 HUB」にも立ち寄り、水素充填の説明に加え、トヨタの取り組みのご紹介や水素焙煎コーヒーの試飲などFCEV技術・水素エネルギーの現在を知っていただく機会が提供された。

実際に試乗した参加者からは、クラウン(FCEV)には「静かでシームレスな加速や、振動がなくスムーズな走りが心地よかった」、実証実験車両のBMW iX5 Hydrogenには「モーターのトルクと力強さで運転が楽しい」といった感想が寄せられた。

両社ともに上質でありながら異なる“走りの味”を体感できる試乗体験となり、参加者からはポジティブな声が多く聞こえた。

水素が引き出す新たな食体験

「FREUDE by BMW」内のカフェ・バー「CAFÉ & BAR B」では、今回のイベント期間限定で、水素グリラーを使って調理された特別メニューである、グリルチキンのサンドイッチが提供された。

調理時に発生する水蒸気により食材の水分を保たれる性能をもつ水素グリラーで調理されたチキンは、余分な脂を落としながらもみずみずしさが残り、ふっくらとジューシーな仕上がりに。素材の本来の味わいを引き立たせることができることが魅力だ。実際に口にした参加者からは「やわらかくてジューシーでとても美味しかった。」「水素がクルマ以外にも私たちの生活の身近なところで活用されていることに驚いた。」といった声が寄せられ、水素エネルギーの新しい可能性を発見いただくことができた。

“乗って・作って・味わう”体験を通じて深まった水素社会への理解

「BMW × TOYOTA H2 DAYS」では、開発者によるトークショーをはじめ、FCEVの試乗体験、親子で参加できる燃料電池ミニカー教室、水素グリルによる特別メニューの提供など、水素エネルギーの可能性を多角的に体感できるさまざまなコンテンツが展開された。

その一つひとつの体験が、「水素社会」という言葉を遠い未来の理想ではなく、今の延長線上にある現実として感じさせ、幅広い世代が水素の魅力に触れる場となった。

水素社会の実現を目指し、企業の垣根を越えて共に歩むBMWとTOYOTA。両社の想いと技術が交わり、新たな可能性を感じさせる2日間となった。